株式会社SCREEN GPサービス東日本

ポストセールス部

部長 三木昌彦様(写真左)

担当課長 飯島太樹様(写真右)

論より証拠。

数値やグラフでお客様にご納得いただくために、

C-7000は欠くことのできない営業ツールです。

印刷物の色評価環境の課題解決に取り組むSCREEN GPサービス東日本

株式会社SCREEN GPサービス東日本(以下GPSE)は、1977年、SCREENグループ(当時は大日本スクリーン製造株式会社の子会社)において、グラフィックソリューションの保守サービスを提供するために設立されました。現在は、東日本地域6カ所に主要拠点を設け、経験豊富な技術者を配置することにより、印刷業界におけるSCREEN製品の設置、メンテナンス、オペレーショントレーニング、さらにはワークフローやネットワーク、色管理などのソリューションビジネスなども手掛けています。また、自社グループ製品の販売や保守などの業務にとどまらず、日本印刷学会のメンバーとして、業界標準の策定や普及にも積極的に関わっています。

印刷物の色評価用直管LED照明 Tino4000RA98P

商品包装、広告、雑誌、カタログ、ポスター等、印刷物の見た目は、商品イメージを形成し、消費者が商品を選定・購買する際の基準になります。また、個別の商品だけでなく、コーポレートカラー、ブランドカラーと言うように、特定の色や配色が企業イメージやブランドの世界観を伝え、企業価値・ブランド価値の向上に役立っています。

印刷物の色が、商品やブランドの価値、ひいては企業価値へつながるため、狙い通りの色で正しく印刷できているかどうかを確認することがきわめて重要です。そのため、印刷現場や校正室、デザインルーム、クライアントの会議室等、印刷物の色評価を行う現場において、適切な照明環境を整えることが必要になります。自然な色を再現できる照明環境を実現すること、異なる現場で同一レベルの環境を実現することが大きな課題です。

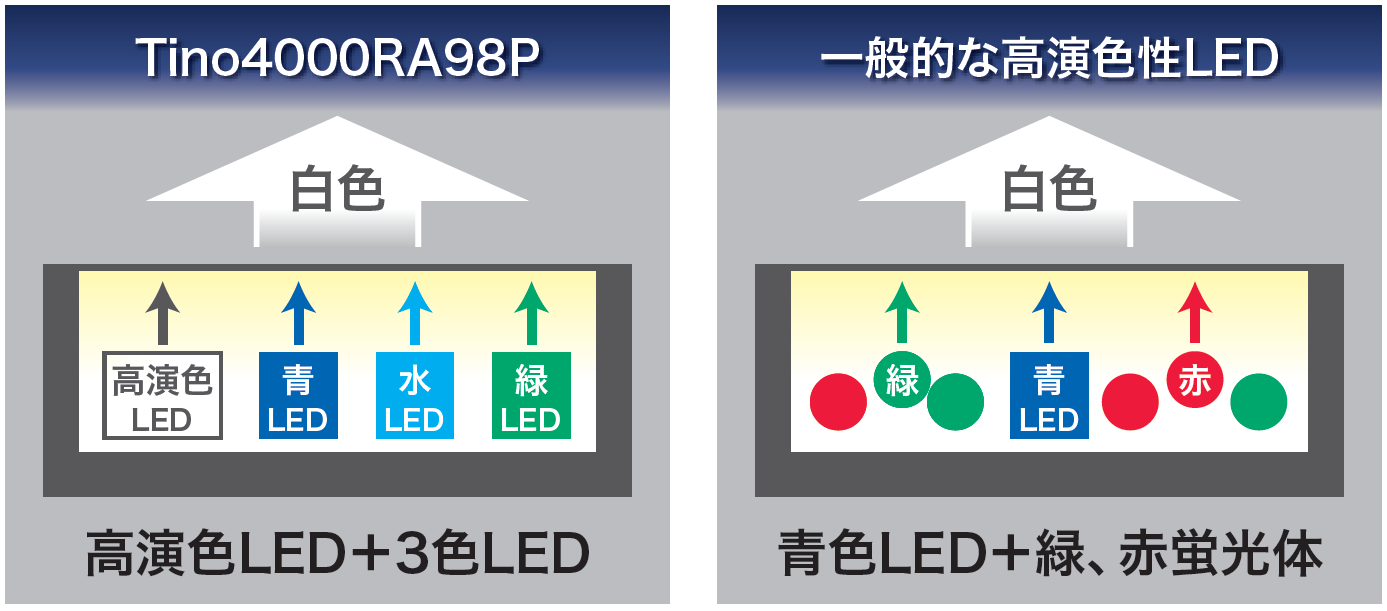

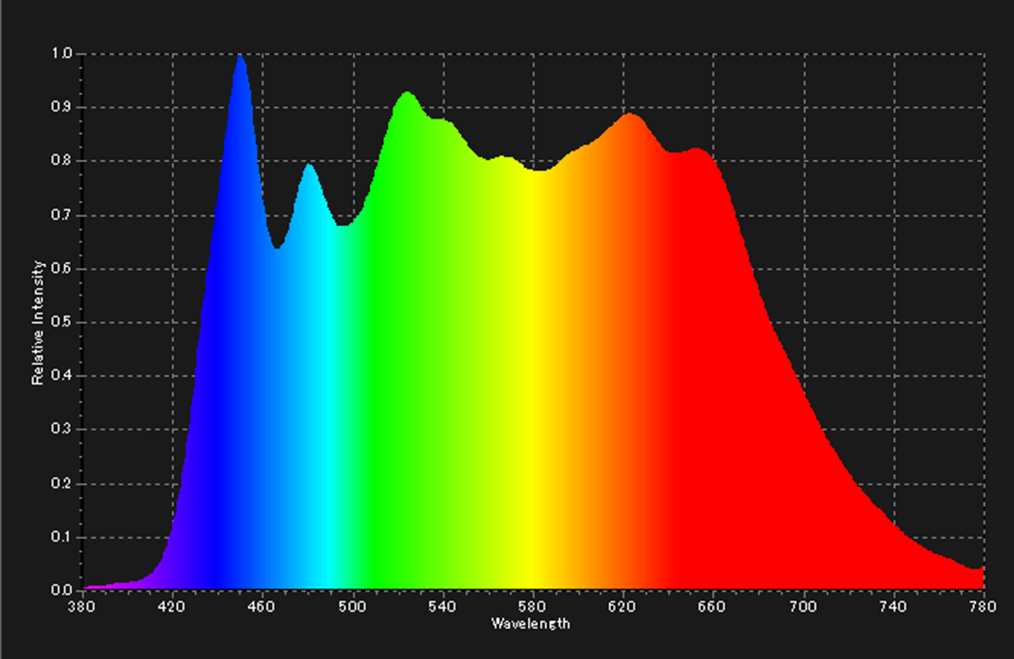

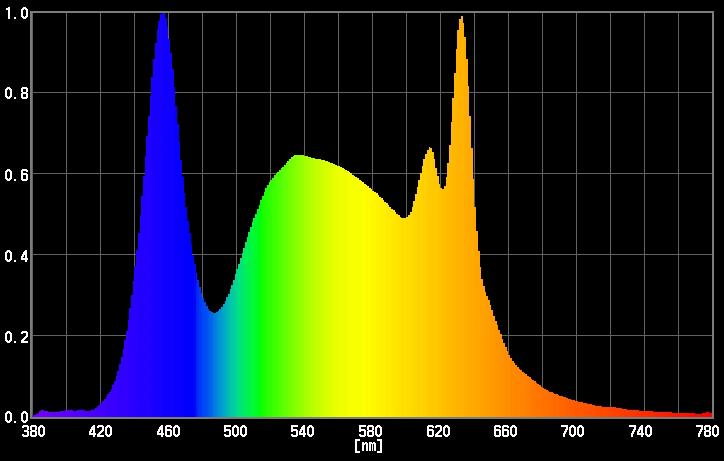

そこで注目されるのが照明の演色性です。GPSEは、一般的に高演色と呼ばれるタイプのLED照明よりもさらに演色性を向上した4光源フルカラーLED照明「Tino4000RA98P」(インテックス社製)を2018年に販売開始しました(図1参照)。この商品は、太陽光の自然な光に近づけられるように、一般的な高演色LEDに加えて青色LED、水色LED、緑色LEDを併用しています(図2参照)。これにより、太陽光に近いフラットなスペクトルを得ることに成功しました(図3参照)。一般的な高演色LEDでは、ここまでフラットなスペクトルを得ることはできません(図4参照)。

図1:Tino4000RA98Pの製品写真

図2:Tino4000RA98Pと一般的な高演色性LEDの模式図。Tino4000RA98Pは高演色LEDに3色のLEDを組み合わせるという、より高度な構造を採用している。

図3:Tino400RA98Pのスペクトル

図4:一般的な高演色LED(Ra93)のスペクトル

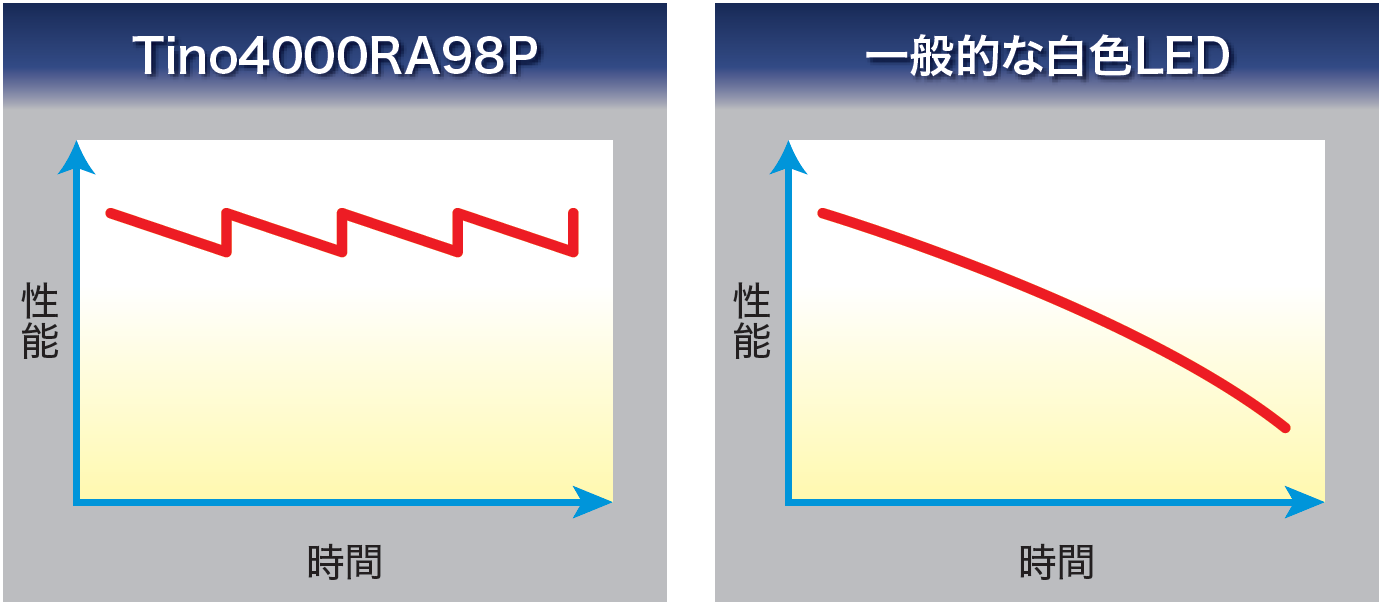

さらに、Tino4000RA98Pは調色機能を搭載し、異なる現場間で均質な色評価環境を実現するための調色や、LED照明の経時劣化による分光分布の乱れの調整が可能となりました。図5の左側の模式図に示す通り、Tino4000RA98Pは経時変化によって性能が少し落ちた状態から正常な状態へと調整することが可能です。これにより、最適な状態を長期間維持することが可能となっています。

図5:右は一般的な白色LEDの経時劣化を示す模式図。左はTino4000RA98Pならではの調整機能によって、劣化した状態から正常な状態への調整を示す模式図。

印刷物の色評価の環境は現場によって様々。C-7000による数値化とTino4000RA98Pの超高演色・調整機能で、現場の課題を解決。

印刷物の色評価を行う現場では、照明環境の課題の数値化・可視化に苦労されているケースが多々見られます。そのような場合に、セコニックのスペクトロメーター「C-7000」が威力を発揮します。セコニックのC-7000は、ハンディタイプの分光色彩照度計で、ボタンを押すだけの簡単操作で、光の量・色・質の数値化、グラフ化が可能です。

■ C-7000の活用方法① 色評価環境の課題を発見・可視化

色見台に専用の高演色照明を使用していたとしても、理想的な色評価環境が実現できているとは限りません。色見台を設置している部屋の天井照明は、一般的な照明(演色性の高くない照明)を使用しているケースが多いからです。このような場合、天井照明からの光が色見台の照明環境に影響し、演色性が低下しているケースが見られます。

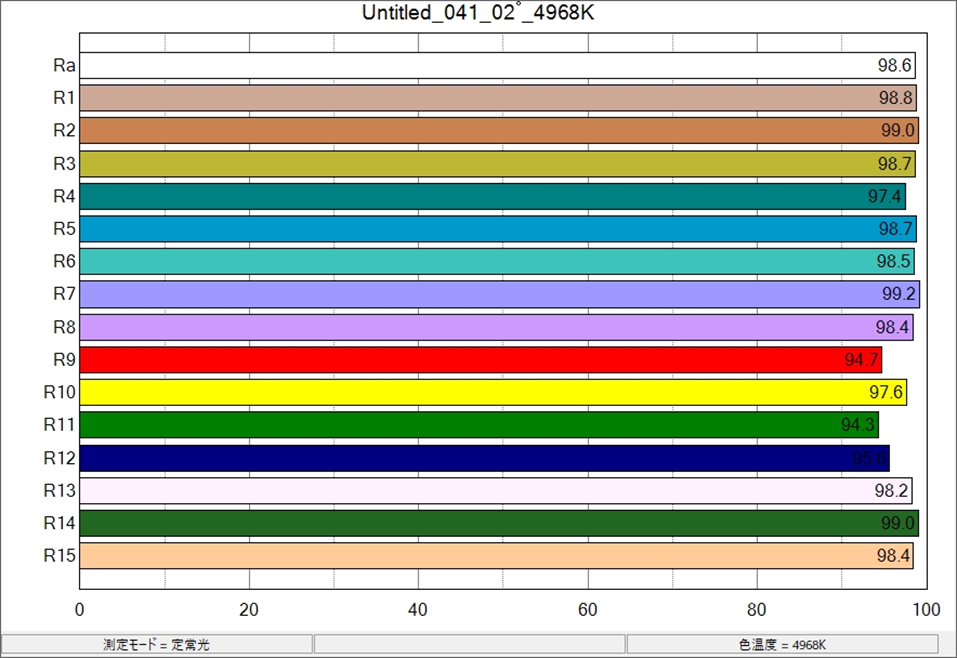

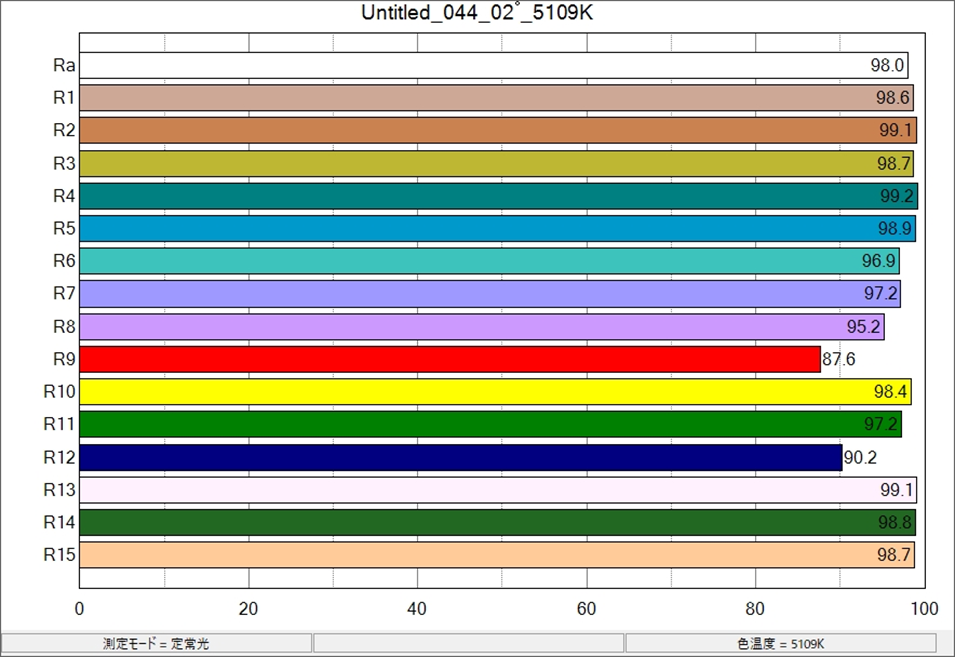

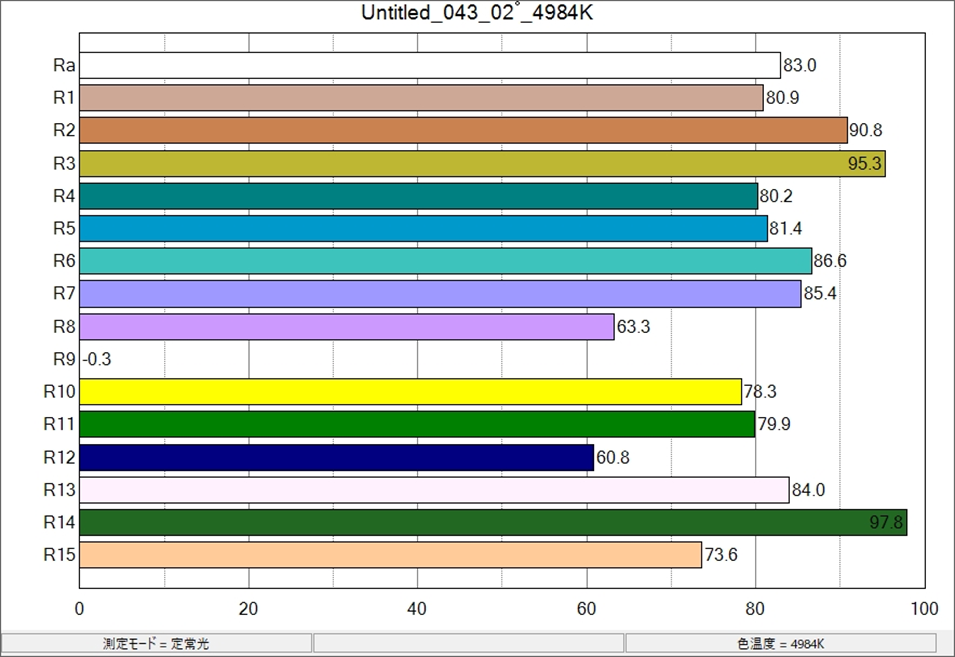

図6は天井照明を消灯し、Tino4000RA98Pを採用した色見台の照明環境をC-7000で測定したグラフです。平均演色評価数(Ra)は98.6というきわめて高い数値を示し、赤色の演色性を示すR9も94.7という高い数値を示しています。ところが、天井照明をつけた状態で色見台の照明環境を測定すると、図7のようにRaがやや低下し、R9は90を下回っています。今度は天井照明だけを測定すると、図8のようにRaは83.0と低く、R9はマイナスの数値、R12は約60と低い数値でした。このように、C-7000は、色評価の現場の課題を洗い出すのにきわめて有効なツールです。そして、Tino4000RA98Pは、演色性能の調整が可能なため、これらの測定データをもとに理想的な照明環境を実現することが可能です。

図6:Ra=98.6, R9=94.7

図7:Ra=98.0, R9=87.6

図8:Ra=83.0, R9=-0.3, R12=60.8

■ C-7000の活用方法② 定期的なメンテナンスによって経年劣化を素早くキャッチ

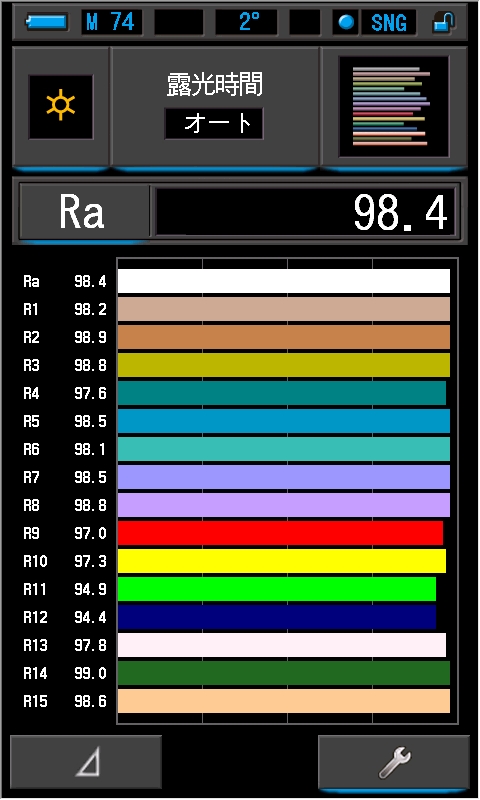

LED照明は蛍光灯に比べて長寿命であることが知られています。しかし、長寿命と言っても、使用時間に伴って、徐々に性能が劣化していきます。Tino4000RA98Pは設置後1~3年間はメンテナンスフリーで性能を発揮しますが、3~4年目以降は劣化の度合いに応じて調整が必要になってきます。ここでもC-7000の現場で簡単に測定できる簡便さ、光の量・色・質を数値化、可視化できる性能が威力を発揮します。照度(lx)、演色性(Ra、Ri)、色度座標(u’, v’)を定期的に測定することで、Tino4000RA98Pの性能の変化を、経時的なデータの変化に基づいてとらえることが可能です。これにより、問題が大きくなる前に早めに手を打つことが可能となります。経年劣化による分光分布の乱れが見られた場合は、Tino4000RA98Pの調整機能を利用して、最適な照明環境を維持することができます。図9は経年劣化によって、演色性がやや低下している状態を示しています。図10に示すように、Tino4000RA98Pは現場で演色性を調整することが可能です。調整の結果、演色性を示す値が回復します(図11)。

図9:Ra=96.1, R9=87.9, R12=83.9

図10:リモコンで調整

図11:Ra=98.4, R9=97.0, R12=94.4

■ C-7000の活用法③ 異なる現場の色評価環境を統一するための基準値を提供

印刷物の色評価は、印刷工場だけで行われるわけではありません。印刷会社のオフィスでクライアントと打ち合わせをしたり、クライアントが自分の職場や会議室で見本を確認したり、様々な現場で印刷物の色評価が行われます。例えば、印刷会社の営業担当者が、刷り上がった印刷物の見本を持ってクライアントのオフィスを訪問するケースを考えてみましょう。印刷会社の工場の色見台で入念にチェックした見本です。色見台の照明はTino4000RA98Pで、理想的な状態にチューニングしてあります。完璧に仕上げた見本ですので、営業担当者は自信満々です。ところが、見本を見たクライアントの表情はすぐれません。ブランドカラーの仕上がりがお客様のイメージと異なるようです。このような場合、原因究明の一環として、印刷工場の色見台とクライアントのオフィスや会議室の照明環境の違いを確認します。C-7000を利用して各拠点の照明環境を数値化し、照明環境の違いが原因であることが確認できたら、日本印刷学会の印刷物観察条件ガイドライン(JSPST1998)に合わせて各拠点の照明環境を統一することが必要です。C-7000を利用してそれぞれの現場の照明環境を数値化し、Tino4000RA98Pを活用してそれぞれの現場の照明環境を調整することで問題が解決します。

演色評価基準の高度化への対応。

蛍光灯の時代から演色性の評価基準としてCRIが用いられてきました。LED照明が主流の現在においても、演色性を示す数値として平均演色評価数のRaや赤色を示す特殊演色評価数のR9等がよく用いられています。演色性を100点満点で数値化する分かりやすさや、よく用いられる色をグラフ表示できる直感性が好まれているのだと考えられます(図12参照)。

図12:C-7000のCRI表示モード

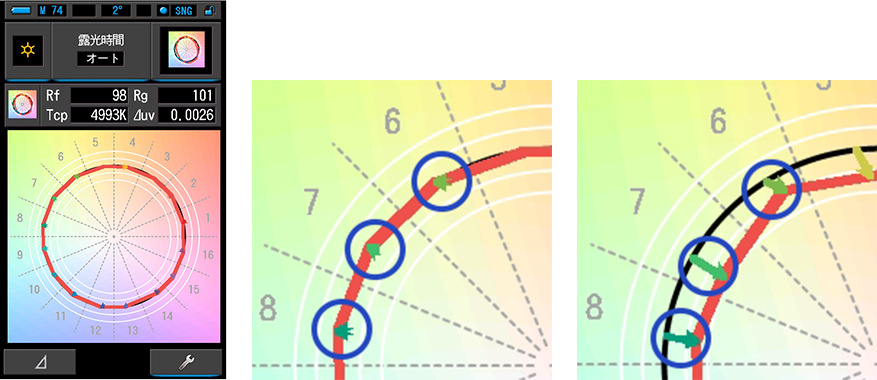

このような状況がある一方で、印刷業界の評価基準を策定する日本印刷学会は、より高度な演色性評価基準であるTM-30に関心を持っています。そして、GPSEはその普及に向けて取り組んでいます。TM-30は北米照明学会で定められている国際規格で、CRIの15色に対して、TM-30ではより網羅的に99色のカラーサンプルが使用されます。そのため、様々な色が使用される印刷業界において、より適切な評価基準ということができます。TM-30には、色の忠実性を見るための指標のRfと光源のもつ鮮やかさ(彩度)の指標Rg が有ります。Rfは0~100、Rgは0~200の数値で示されます。Rfが100なら基準光源と同じ理想的な忠実性(演色性)です。Rgが100より低ければ彩度が低いためくすんだ色に見え、100より高ければ彩度が高いため鮮やかな色に見えます。このように、TM-30はより高度な評価基準ですが、C-7000ではCRIと同様の簡単な操作でTM-30の数値やグラフを確認することができます。下の図13はC-7000のTM-30表示モードの画面です。Rf、Rgの数値とTM-30のグラフが一画面に納められています。グラフの黒い円は理想的なRgを示し、赤い円は測定したRgの高低を示します(図13の測定結果はRgが100に近いため、黒い円が赤い円でほとんど隠れています)。赤い円が黒い円の内側にある場合はRgが低い(彩度が低い)ことを示し、赤い円が黒い円の外側にある場合はRgが高い(彩度が高い)ことを示しています。黒い円と赤い円を結ぶ矢印の線が円の中心からずれている場合、色相がずれていることを示しています。(図14、図15で青く囲った部分がグラフの矢印です。)

図13:C-7000のTM-30表示モード

図14:図13の一部を拡大。(矢印を青丸で囲んだ)

図15:別の光源の測定結果の一部を拡大。

印刷業界の改革を進めるTino4000RA98PとC-7000の最強タッグチーム

これまで見てきたように、GPSEは、主力商品であるTino4000RA98Pの拡販にC-7000を活用し、印刷業界の色評価環境の改革を推し進めています。GPSEが営業ツールとしてC-7000を選定した理由は、以下の3点にまとめることができます。

1.現場に持ち運んですぐに測定できる簡便さ。

2.クライアントの課題を可視化できる測定機能・表示機能

3.TM-30といった、より高度な評価基準への対応

現場の課題を解決するために、最強タッグチームの活躍がまだまだ期待されます。

SCREEN GPの超高演色性LED照明およびショールームのご紹介

超高演色性LED照明Tino4000RA98Pについてもっと詳しく知りたい皆様は、以下の製品ページをご覧ください。

また、ショールーム「ホワイトカンバスMON-NAKA」内の「Proof Café」では、校正に関する様々なソリューションを体験することができます。(今回の取材はこちらのCaféで行わせていただきました)

Proof Café入口

色見台他、様々なソリューションの実機を展示

Proof Caféの詳細、ご予約は以下のページをご覧ください。

分光色彩照度計C-7000の製品情報

セコニックの分光色彩照度計に興味をお持ちの皆さまは、以下の製品ページをご覧ください。また、製品についてのお問い合わせやデモ機のお貸出しについては、以下のお問合せフォームからお気軽にお申し付けください。

・分光色彩照度計 C-7000

https://www.sekonic.co.jp/product/meter/c_7000/c_7000.html・お問い合わせフォーム

https://www.sekonic.co.jp/support/form_meter.html